前編では、イノベーションについて、私見として下記の3点をあげました。

(1)イノベーションは技術革新だけを表す言葉ではなく、企業活動をふくめた社会全体に関わることすべてについて適用されること。

(2)日本では、長らくイノベーション=技術革新という考え方がむしろ“有用”で、それによって大きな発展と成長を遂げてきたたこと。

(3)私個人は、イノベーションにおける2つの側面ーー技術(テクノロジー)イノベーションと事業(ビジネス)イノベーションーーという考え方をしていること。

ほかにも、日本には「改善」という考え方があり長らく浸透し支配的でした。この言葉はいまでは“Kaizen”という国際語ともなっています。

1980年代に高性能と高品質で日本製品は世界中を席巻し、その理由を探るためにMITなどが中心となって研究してその秘密を“Kaizen”にあるとし、それにより世界中のビジネスパーソンに広く知られることになりました。

これも技術に限定された言葉ではありません。本来は、企業のTQC(トータル-クオリティー-コントロール)全体を表していますが、私は日本人にとってもっともイノベーションに“感覚的に近かった”のではないかといまでも思っています。

さて、これまでのことをまとめると、イノベーションとは、これまでなかったあるいは思ってもみなかった(気がつかなかった)斬新な視点や着想にもとづく技術・製品・サービス・事業を、消費者に新しい経験価値(経済)として提供し、さらに顧客として獲得できたときにはじめて成果があがる(成功する)のだということです。

日本は米国に次ぐ特許出願数ですが、休眠特許を考えてみればわかるでしょう。特許を取得するほどの大発明の技術であったとしても、それ自体ではなんらイノベーションとはなりません。それらがプロダクト(製品やサービス)として市場に投入され、なおかつ顧客になんらかの価値を提供できていなければ、イノベーションは存在しないも同然ということです。

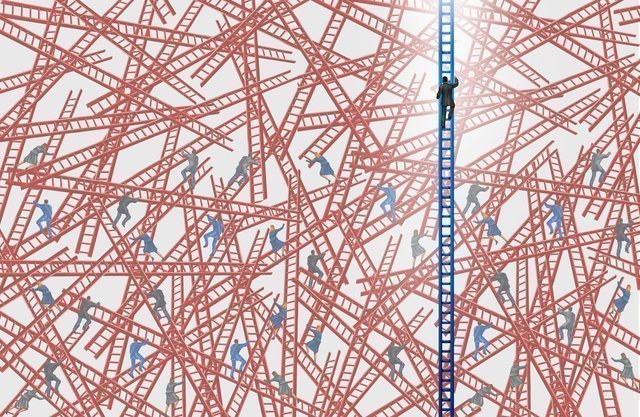

破壊的イノベーションという言葉、iPhoneがもたらした成果で、みなが熱病のようにそれを追い求めようとします。しかし、そのことでイノベーション近視眼に陥ってしまいました。

そうした状況について、コトラー教授による共著『コトラーのイノベーション・マーケティング』(原題:Winning at Innovation: The A-to-F Model、2011年翔泳社)ーーこの10年間の同教授の著書のなかではでもっとも意欲的かつ挑戦的なものーーのなかで以下のように述べています。

「価値創造と価値獲得が伴わない技術イノベーションは、顧客の要求を満たすことなく、したがって必ず失敗する。」

コトラー教授は、破壊的イノベーションを「ラディカル・イノベーション」と表現し「必然的にバクチにならざるをえない。」と語り、それだけが真のイノベーションではないとも警告しています。

もちろん、先発・後発にかかわらず、その成否はマーケティング戦略にも大きく左右されますが、ほかの要因ーー資本力(企業規模など)、顧客の受容時期(タイミング)、運などーーもあり、一般論では総じて先発が有利であるのは事実ですが、経営戦略やマーケティング戦略によっては追随者や模倣(後発)が市場を制することがある事例が、経営戦略の研究などによっても数多く報告されています。

たとえばAirbnb(エアビーアンドビー)、Uber(ウーバー)などは、基本的にはシェアリングエコノミーあるいはマッチングビジネスであり、これまでにない革新的な技術がもたらしたサービス(事業)ではなく着想や着眼点の勝利ですが、各々宿泊ビジネスやタクシー業界を脅かしています。

これらこそ、技術よりビジネスイノベーションにもとづくもので、書評でも取り上げたクリステンセン教授の話題の書『ジョブ理論〜イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム』が示唆に満ちているでしょう。

ソニーとアップル社

20世紀中の日本企業のなかで、イノベーションという言葉がもっとも似合う企業といえばやはりソニーでしょう。私が中学生のとき、我が家の家電製品群で初めてソニーブランド(自分専用のラジオ)を手にしたときはとにかく嬉しかったことを覚えています。

そうした数々の同社の製品のなかで、とくにウォークマンは世界中の人たちに音楽を携帯しながら聞くというライフスタイルを作りだした点で際立っています。

しかし、ウォークマンは製品の技術そのものとしては、これまでになかったまったく新しい技術だったというわけではありません。ウォークマンは当時人気のラジカセが多機能や高音質を競っているときで、録音もできず再生機能しかない製品なので役員会では反対されましたが、創業者でもある盛田昭夫の「目利き」により商品化にこぎつけたことは、だれもが知るほどに有名なエピソードです。

それは、消費者が音楽を常に持ち歩きいつでもどこでも好きなときに聞けるという経験価値を創出し、ほかの企業もこぞって参入し携帯音楽プレイヤーというビジネスへとつながり世界中を席捲しました。

それほどの革新的な製品であっても、iPodがデフォルトとなった21世紀の10代には、「名前は聞いたことがある」といわれたソニーの社員はショックだったそうです。

アップル社のMacも同じです。GUIもマウスもすでにゼロックス・パロアルト研究所がAltoという製品(試作機)で実現していました。iPodもMP3プレイヤーはその前から存在していました。iPhone発売時にはいまごろになって携帯電話ビジネスに参入するなんてと一部では嘲笑する声すらありました。iPadもタブレット端末はすでに以前から存在していました。

しかし、いずれもアップル社がそれら製品で初めて多くの顧客獲得(創出)したことにより、それらの市場形成に大きく貢献することになったのです。

“ビジネスイノベーター”としてのアップル社

アップル社の上記の製品群(Mac、iPod、iPhone、iPadなど)は、確かにどれもすでに発明されている技術または製品で、これまでになかった革新的な技術によるプロダクツではありません。ですから、アップル社はなにも発明したわけではないという人もいます。

しかし、だれかの発言だったかどこかの記事で読んだのかは覚えていないのですが、発明や発見の先人争いは、ことビジネスに関しては無意味なことです、というようなニュアンスの言葉に接したとき、ビジネスイノベーションにおける言葉の意味が実感をともなって心にしみることでしょう。

初代iMac発売時(1998年)、フロッピーディスクドライブを非搭載としたことを批判されたプロダクト・デザイナーのジョナサン・アイブは以下のように返答しています。

「フロッピーディスクドライブは、古臭い技術だ。批判は承知しているが前進に摩擦はつきものだし、進化が段階的に起こるとは限らない。」

この判断が正しかったことは、その後のすべてのPCで利用されなくなり、フロッピーディスクはやがて市場から消滅したことで証明されました。

iPodは、たんに新しい携帯音楽プレイヤーというだけではなく、iTunes Music Store(現iTunes)による音楽のダウンロード販売というエコ・システムにより、これまでのCDというパッケージ販売が基本というビジネスにとって破壊的なイノベーションとなりました。

それでも、Spotifyなど定額ストリーミングが主流となり、Apple Musicが提供する同様のサービスにiPod nanoとiPod shuffleが未対応だということやiPhoneで同様のサービスを利用できることで、製品としての賞味期限切れ(役割を終えた)ということで躊躇することなく製造を中止しました。

iPhoneは、破壊的イノベーションをもっとも象徴する製品です。もちろんグーグルのアンドロイドの登場も影響は大きかったでしょうが、それまでスマートフォンの代名詞だったブラックベリーを葬り去り、2011年までは世界最大の携帯電話端末メーカーだったノキア(フィンランド)の端末事業部を撤退に追いやり(マイクロソフトに売却される)。

さらに、搭載されているカメラ機能が高性能になるにつれ、日本が最後まで死守していた製品分野であるカメラ、ビデオカメラ産業をも破壊しかねないほどの影響を与えました。

ところで、最初のiPhoneが発売されたとき(2007年)、ある記事を読みました。それは、エンジニアやプロダクト・デザイナーによる座談会だったように記憶しています。

プロダクト・デザイナーはこうした製品開発ができることが羨ましいというようなことを語る一方、エンジニアは技術的には新しいものではなく日本企業の技術力であればもっと高機能な製品開発ができる、と主張していたことがとても印象的でした。

この発言にふれたとき、こうしたエンジニアからイノベーションが生まれることはないだろうと感じました。

私が考えるイノベーションに必要な3つの要素

そろそろこれまでの私なりの考えをまとめます。

イノベーションには、大きくは下記の3つの要素が不可欠だろうと思います。技術、事業にかかわらず、また既存企業の新規事業を基本的に念頭に置いています。

もちろん、これから述べることだけではなくもっとほかの要素や要因があることも承知していますが、ここではそうしたことについて立ち入って詳細かつ個別に記すだけの余裕はありません。

(1)人材とその流動性

シリコンバレーに活気があるのは、自分が所属する企業を超えたつながりや集まりなど人材の流動性が高いからです。自然にあるいは偶然かにかかわらず多様な人たちとの接点(出会いなど)がイノベーションをうながしている要因となっています。

それは、エンジニアや起業家たちだけではなく、それらを支援したり加速させる人たちーーマーケター、エンジェル、VC、メンター、コンサルタントなどーーが周辺にもいることも重要です。

そうした人たちの中には、起業家として成功しそこで得た資金で新たな起業をするシリアル・アントレプレナー、起業家からVCへ転身して次のイノベーターの支援や発見に尽力する人たちもいます。

また、スタートアップを専門にしたメンターやアドバイザー、コンサルタントは、豊富なビジネス経験、知見にすぐれかつ多彩な人的ネットワークをもった老練な人が多く、こうした人たちを積極的に活用・採用できることもシリコンバレーの強みでしょう。さらにはそうした専門家を、自ら創業しながらも成長のためには経営権をそうした人たちに委ねるマインドもあるということもあります。アップル社やグーグルのような企業ですら、外部から人材を招聘(マーケター、CEO、コンサルタントなど)して成長してきたのです。

そうした「多様な人材の社交場」が新たなものを生み出す環境(原動力)となり、それを私は「シリコンバレーは、さしずめ21世紀のカフェ文化の地」だと表現したことがあります。

日本では、社交場としても未発達なのでそうした人材はまだ数多くはなく今後の課題でしょうが、日本のベンチャー企業に勤めている人たちも、私がこれまでの経験から述べれば、ほかの企業に比べて企業を超えたつながりが多様で流動性は高いと感じています。

(2)組織体制(仕組みと企業文化)

人材もさることながら、イノベーションをうながす企業内の組織体制(仕組み)とそれを支える企業文化も重要な要素です。とくに大手の企業は人材も予算も豊富ですが、相当な覚悟や決意をもって組織体制などの抜本的な改革に臨まないと、新規事業としての遂行が叶わないでしょう。

つまり、新規事業部門をたんに新たに部門として設けるだけでは意味がなく、それまでの慣例にもとづいた価値基準ではなく、新たな評価指標やインセンティブのあり方などもふくめて意識だけではなく、組織(体制や制度など)をも同時に刷新する必要があのです。

経験(前例)がないこと、ハードルの高いことに対してできない理由はいくらでも思いつくものです。なぜならば、人は斬新で判断が難しいことをどのようにして実現するかについて考えるより、それができない理由と判断は簡単にくだせるからです。

グーグルの20%ルールは、みなさんもよくご存じでしょう。これは会社の規則であり、社員は通常の業務以外にその時間の20%を個人の関心に使うことです。このルールから同社の様々なアイデアが次々に誕生していることは知られていますが、同社をもってしても成功よりは失敗の方が多いのです。

既存企業がイノベーティブな新規事業にどのような視点、戦略、組織体制などで取り組むべきか、それについては書評でも取り上げたジェフリー・ムーアの『ゾーンマネジメント〜破壊的変化の中で生き残る策と手順』が大いにヒントとなるでしょう。

(3)第三者との連携(外部ネットワークとの連携)

オープン・イノベーションという考え方が浸透するにつれ、今日ではコラボレーション(協業や協働・提携など)によるビジネスイノベーションにはどこも積極的になっています。

個人プレイヤーによるイノベーションは、だれでもが真似できることではなく、そうした天才的な資質をもった人材の登場や偶然性(運任せ)に左右されます。

また、グーグルやアップル社に限らず、イノベーティブな技術や事業をもっているスタートアップに目を配り、そうした新興企業の買収により自社の企業のイノベーションドリブンな製品やサービス提供へとつなげていることもシリコンバレー企業の長所です。

また、クリステンセン教授が推薦文を寄せている「ジェイムズ・マキヴェイの著書『破壊的イノベーションの次世代戦略』(2013年刊)でも、「今日、イノベーティブなアイデアを次々に実現しているのは、選り好みせず積極的に他者と提携できる企業だけだ。」と語り、さらに「デジタルな環境で重要になるのは、顧客に利益を提供できるかどうかであって、競争のための壁をつくり、維持するためにつまらない策略を練ることではない。」と断言しています。

それと上記の(2)とも関連することですが、外部の人材として貴重なのが「目利き」のある人です。これは、可能性の高い新たなベンチャー(技術または事業)を発掘・発見あるいは見抜く人のことで、こうした人は技術者でもなく自身で事業を興すタイプとも異なる人なのですが、そうした存在がとても重要です。なんというか、いわば一種の嗅覚にすぐれた人なのです。

すべてを兼ね備えた人はめったにはいません。各々が得意としていることや長所をうまく役割に応じて分担し、イノベーション・プロセスを巧みに牽引していくことがなによりも優先すべきことです。

このように、上記3つの要素が三位一体として“善循環”してこそ、イノベーションは大きな成果をもたらすでしょう。

もちろん、アップル社のように製品発表まで徹底した秘密主義のような企業もあります。

それはスティーブ・ジョブズという存在があったからなのですが、今後も同社がそうした方針や企業文化を貫き、これまでと同様にイノベーティブな企業を維持できるか否か、それはだれにとっても興味深いことです。

言葉をどのように認識するのかというのは、とても難しい問題です。マーケティングにおける“Differentiation”をただ競合企業への「差別化」と理解するのか、あるいはブランド・アイデンティティとしての「独自性」と認識するのか。そのどちらの視点に立つのかでマーケティングに対する考え方、戦略がかなり違ったものになるだろうということは、だれにでも容易に想像がつくことでしょう。